Ich formuliere es mal ganz neutral: Der Mandant hat Mist gebaut. Es geht um Identitätsdiebstahl. Wie hoch der Schaden durch die sicher nicht sehr schlaue Aktion meines Mandanten ist, darüber kann man geteilter Meinung sein. Der Anwalt des Opfers schraubte die Forderung jedenfalls mächtig hoch. 2.800,00 € wollte er vor Gericht erstreiten.

Das ist schon etwas verwunderlich. Denn der Identitätsdiebstahl war gar nicht von Erfolg gekrönt. Das Konto des Betroffenen, auf das zugegriffen wurde, wurde gar nicht dauerhaft belastet. Vielmehr buchte die Hausbank den Betrag schon am nächsten Tag zurück. Gleichwohl reichte der Betroffene bei Gericht eine Schadensliste mit folgenden Positionen ein:

Vergeblicher Zeitaufwand: 18,3 Stunden á € 62,50 € 1.143,75 €

Telefon-, Porto und Internetkosten pauschal 150,00 €

Fahrtkosten pauschal 270,00 €

Schmerzensgeld 1.200,00 €

Gesamt 2.763,75 €

Wir mussten uns mit der Forderung gar nicht intensiv beschäftigen. Das tat schon der zuständige Richter, denn der Kläger hatte Prozesskostenhilfe beantragt. In diesem Fall muss das Gericht vorab entscheiden, in welchem Umfang die Klage überhaupt nachvollziehbar ist und Aussicht auf Erfolg hat.

Zu dem vergeblichen Zeitaufwand merkt der Richter an, es sei eher wenig wahrscheinlich, dass der Betroffene 18,3 Stunden mit der Klärung der Sache beschäftigt war. Immerhin lägen zwischen der Belastung des Kontos und der Gutschrift nur rund 16 Stunden. Es sei auch nicht nachvollziehbar, mit wem der Kläger so lange bei seiner Bank und 1 x mit der Polizei telefoniert habe.

Auch den Stundensatz von 62,50 € moniert der Richter. Es sei zwar denkbar, dass eine Facharbeiterstunde in dieser Höhe vergütet werde – wie es der Anwalt des Klägers behauptet hatte. Allerdings sei der Kläger laut dem Prozesskostenhilfeformular Frührentner, er habe also jedenfalls keine Arbeitsstunde verpasst. Lohnausfall könne nur in Höhe des tatsächlichen Lohnes verlangt werden. Wenn der Kläger aber tatsächlich so viel verdienen würde, könnte er keine Prozesskostenhilfe beanspruchen.

Bei den Telefon- und Fahrtkosten fragt der Richter nicht ganz zu Unrecht, wie diese denn entstanden sein sollen. Denn nach eigenen Angaben hat der Kläger nur (seeeeeehr lange) mit seiner Bank telefoniert, aber das sei ja wohl ein Ortsgespräch über seinen Festnetzanschluss gewesen. Selbst bei einem Handytarif mit Minutentakt seien solche Beträge ausgeschlossen. Die Polizeiwache, zu welcher der Kläger einmal gefahren sein will, liege laut Google Maps stolze 1,8 Kilometer entfernt. „Selbst eine Taxifahrt hin und zurück hätte niemals 270,00 € kosten können“, so das Gericht.

Auch zum Schmerzensgeld findet der Richter deutliche Worte: „Bloße Beeinträchtigungen des Wohlbefindens, etwa durch kurzzeitige Aufregung über eine nicht nachvollziehbare Kontobelastung, begründen keinen Schmerzensgeldanspruch. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass es lediglich um eine Abbuchung von 6,84 € geht. Dies kann auch jemand wie der Kläger, der kein großes Einkommen zur Verfügung hat, nicht als existenzbedrohend empfinden.“

Nun ja, am Ende bewilligte das Gericht zwar Prozesskostenhilfe, aber in Höhe von genau 50,00 €. Wie auch bei Verkehrsunfällen stehe dem Geschädigten eine Grundpauschale zu, aber mehr halt auch nur, wenn die Kosten belastbar nachgewiesen werden. Das sei nicht der Fall.

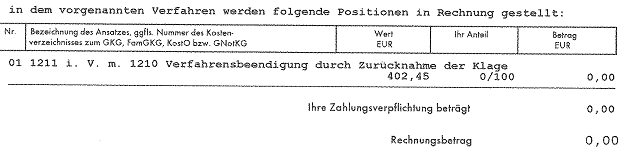

Wir haben die 50,00 € für den Mandanten sofort anerkannt. Was jetzt möglicherweise dazu führt, dass der Kläger auch noch unsere Anwaltskosten und die Verfahrenskosten tragen muss. Denn sein Anwalt hatte im Eifer des Gefechts vergessen, die Forderung erst mal außergerichtlich geltend zu machen, so dass sich unser Mandant womöglich gar nicht im Verzug befunden hat. Aber das muss der Herr dann mit seinem Anwalt ausmachen.