Mit einer einzigen Pfandflasche ergaunerte sich ein 37-jähriger Kölner insgesamt rund 40.000 Euro Flaschenpfand. Nun ja, er brauchte allerdings auch noch einen Pfandautomaten für rund 5.000 Euro, den er geschickt manipulierte. Laut dem Amtsgericht Köln war die Aktion als Betrug strafbar. Ich habe da so meine Zweifel.

Zehn Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung kassierte der 37-Jährige. Er hatte den Pfandautomaten so umgebaut, dass dieser das Pfandlogo zwar scannte und den Pfandbetrag vorläufig gutschrieb. Die nach den Bedingungen des Pfandsystems vorgeschriebene anschließende Vernichtung der Flasche und des Pfandlogos verhinderte er aber durch eine Holzkonstruktion. Die Vernichtung wurde nur simuliert. So konnte er die Flasche immer wieder vom Automaten einziehen lassen. Eine ermüdende, aber anscheinend auch lukrative Tätigkeit.

Einen Computerbetrug schloss das Gericht zutreffend aus, wie man in der Legal Tribune Online nachlesen kann. Denn ob die Flasche am Ende geshreddert wird, hat mit dem Datenverarbeitungsvorgang nichts zu tun. Damit hat der Angeklagte den entsprechenden Vorgang also nicht manipuliert, wie es § 263a StGB voraussetzt.

Leider wird nicht berichtet, wieso das Amtsgericht einen „normalen“, sogar gewerbsmäßigen Betrug bejahte. Ganz so flüssig wird dem Richter die Urteilsbegründung jedenfalls nicht aus der Feder fließen. Denn nach meiner Meinung fehlt es an den Tatbestandsvoraussetzungen des § 263 StGB:

– Täuschung: Ich weiß schon gar nicht, wer da getäuscht worden sein soll. Bei der Tathandlung war der Mann allein mit seiner Pfandflasche, dem Pfandautomaten und seinem Radio, mit dem er etwas gegen die Monotonie ankämpfte. Es stellt sich also die Frage, wem da ein Bär aufgebunden worden sein soll.

Am naheliegendsten ist vielleicht noch die Tatbestandsalternative der „Unterdrückung wahrer Tatsachen“, indem der Angeklagte später über den Pfandautomaten die Gutschrift des registrierten Betrages durch das Pfandsystem veranlasste, obwohl die Flasche und das Logo entgegen den Pfandbedingungen gar nicht vernichtet waren.

Ich habe heute früh den Chef vom Lebensmittellladen um die Ecke gefragt. Dem ist gar nicht bekannt, dass die Meldungen der unzähligen Pfandautomaten – geht wohl fast alles online – tatsächlich noch von Menschen überprüft werden, die getäuscht werden könnten. Tatsächlich soll dem Pfandsystem ja auch nichts aufgefallen sein. Die Sache flog durch einen externen Tipp auf.

– Irrtum: Aber selbst wenn Menschen involviert waren, müsste ja auch ein Irrtum vorliegen. Der könnte dann nur darin liegen, dass nach den Pfandbedingungen die Flasche und das Logo nach dem Scan durch das Gerät vernichtet werden müssen. Fehlt es schon an einer manuellen Prüfung, kann es keinen menschlichen Irrtum geben. Gibt es wider Erwarten die Prüfung, stellt sich die Frage, wie weit denn jetzt tatsächlich überhaupt eine rechtsverbindliche Erklärung des Automatenbetreibers in die Richtung vorliegt, dass das Pfandlogo tatsächlich zerstört worden ist bzw. dass der Automat nicht manipuliert wurde.

Immerhin steht ein normaler Automatenbetreiber ja nicht ständig neben seinem Gerät. Und störungsanfällig sind die Kisten ja bekanntermaßen enorm. Letztlich geht es also weniger um Tatsachen, sondern um die Einhaltung (vertraglich) übernommener Pflichten. Die Einhaltung von Pflichten ist aber eine rechtliche Wertung bzw. eine Selbsteinschätzung, aber keine harte „Tatsache“ im eigentlichen Sinne des Gesetzes.

Ein wenig erinnert das Ganze an die sehr alte Kontroverse, ob Schwarzfahren ein Betrug sein kann, wenn es gar keine Kontrollen am Bahnsteig oder Schaffner in den Zügen gibt. Weil es eben an einer Täuschung fehlt, hat der Gesetzgeber den Tatbestand des Erschleichens von Leistungen geschaffen.

– Vermögensverfügung: Der auf der Täuschung beruhende Irrtum müsste ursächlich für die Vermögensverfügung gewesen sein. Das ist hier die Gutschrift des Pfandbetrages. Laut meinem Automatenbetreiber wird das Guthaben taggleich gutgeschrieben, und zwar ohne jede konkrete Prüfung, ob das Pfandlogo tatsächlich zerstört wurde. Letztlich kommt man zum nötigen inneren Zusammenhang also nur, wenn man die Manipulation beim Shreddermechanismus als maßgeblich ansieht. Aber das prüfen die menschlichen Mitarbeiter des Pfandsystems ja gar nicht, sofern es sie überhaupt gibt.

– Stoffgleichheit: Die Stoffgleichheit ist der abschließende Prüfungsschritt. Täuschung, Irrtum und Vermögensverfügung müssen einen inneren Zusammenhang haben, also zwei Seiten der gleichen Medaille sein. Da passt allerdings so einiges nur vordergründig zusammen, wie schon dargelegt.

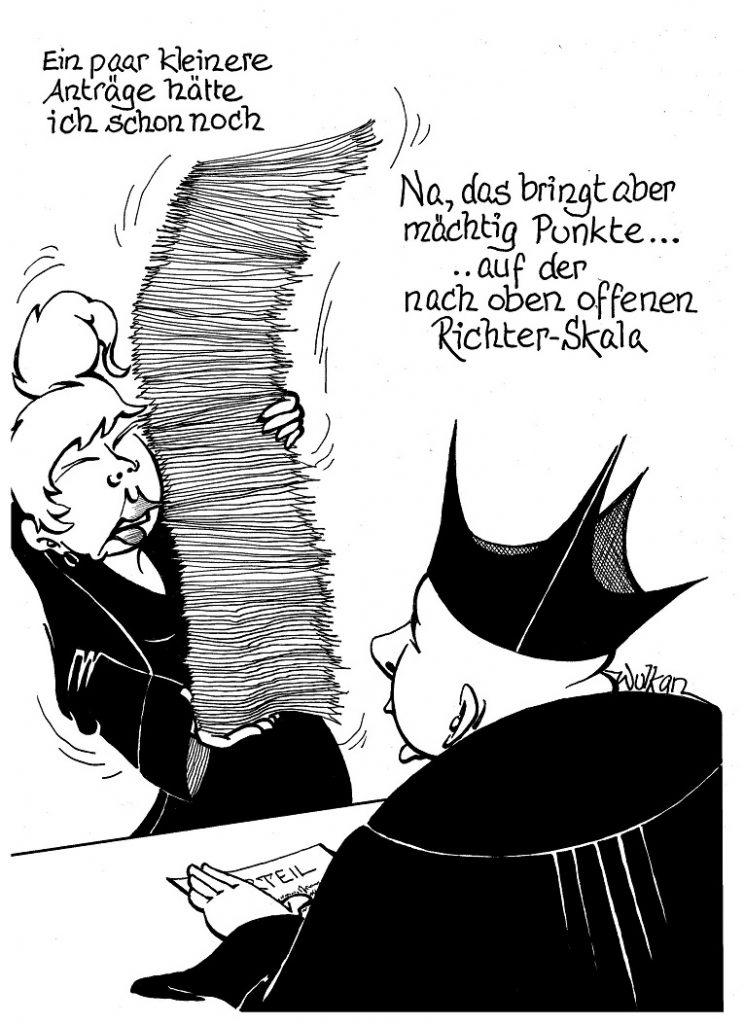

Der Angeklagte wäre im Ergebnis deshalb schlau, wenn er das Urteil zumindest nicht als unverrückbar akzeptiert. Aber selbst wenn er das tun sollte, können wir sicher sein: Dieser Fall hat das Zeug zum Klassiker in Strafrechtsklausuren an der Universität und im Staatsexamen. Und die „richtigen“ Lösungen werden sehr, sehr zahlreich sein.