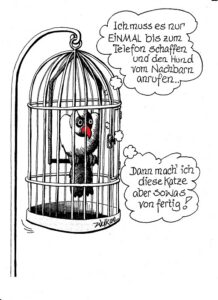

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch äußert sich zum angeblichen Eklat um Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Bas. Die Politikerin hatte auf einer Arbeitgeberveranstaltung erklärt, die aktuellen Rentenpläne belasten den Beitragszahler nicht, weil sie aus Steuern finanziert werden. Das sorgte im Publikum für spontane Erheiterung.

Miersch sagt Folgendes:

Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Auslachen einer Ministerin an dieser Stelle überhaupt nicht geht.

Dazu in aller Kürze drei Zitate vom Bundesverfassungsgericht:

1. Zur Meinungsfreiheit gehört auch das Recht, sich über andere lustig zu machen, sie zu verspotten oder lächerlich zu machen. Das schließt das Lachen über politische Gegner ausdrücklich ein.

2. Auch das bloße Lachen („Hahaha“) kann eine geschützte Meinungsäußerung sein, wenn es erkennbar eine Stellungnahme zum Gesagten des anderen ist. Es ist Teil der polemisierenden und überspitzenden Auseinandersetzung, die in einer streitbaren Demokratie unerlässlich ist.

3. Die Freiheit der Satire und des Spottes genießt besonders weiten Schutz. Politiker müssen sich auch grobe und übertriebene Kritik, einschließlich des Lächerlichmachens, gefallen lassen.

So, und jetzt bitte weiter lachen. Am besten über Matthias Miersch. So lange es noch geht.